いろいろあってIoT関係/スマートファクトリーについて調べることになりまして、こちらの本を読んでいました。

俯瞰図から見える IoTで激変する日本型製造業ビジネスモデル

- 作者: 大野治

- 出版社/メーカー: 日刊工業新聞社

- 発売日: 2016/12/23

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (2件) を見る

今回はその備忘録です。

IoTとは

具体的にIoTはなにか考えると、

モノのインターネット (Internet of Things)

といいます。

モノがインターネットに接続すると、

リアルタイムで進行する事象に対してソフトウェアで自動制御する

ことができるようになります。

もう一歩踏み込んで、なぜIoTが重要かというと、 製造業がサービス業へと姿を変えるためです。

IoTでは、多少違いはあれど、暗黙のうちにセンサーデータが自律的に広域ネットワークを介してクラウドにデータを集約するアーキテクチャが想定されています。 これによって、これまでモノを売って終わりだった製造業が、販売したあとのアフターケア、それらを取り巻く環境に積極的に働きかけられるようになります。 こうして、製造業は生産からモノを取り巻くサービスを提供するサービス事業者へと変化する事が予想されています。

IoTの歴史

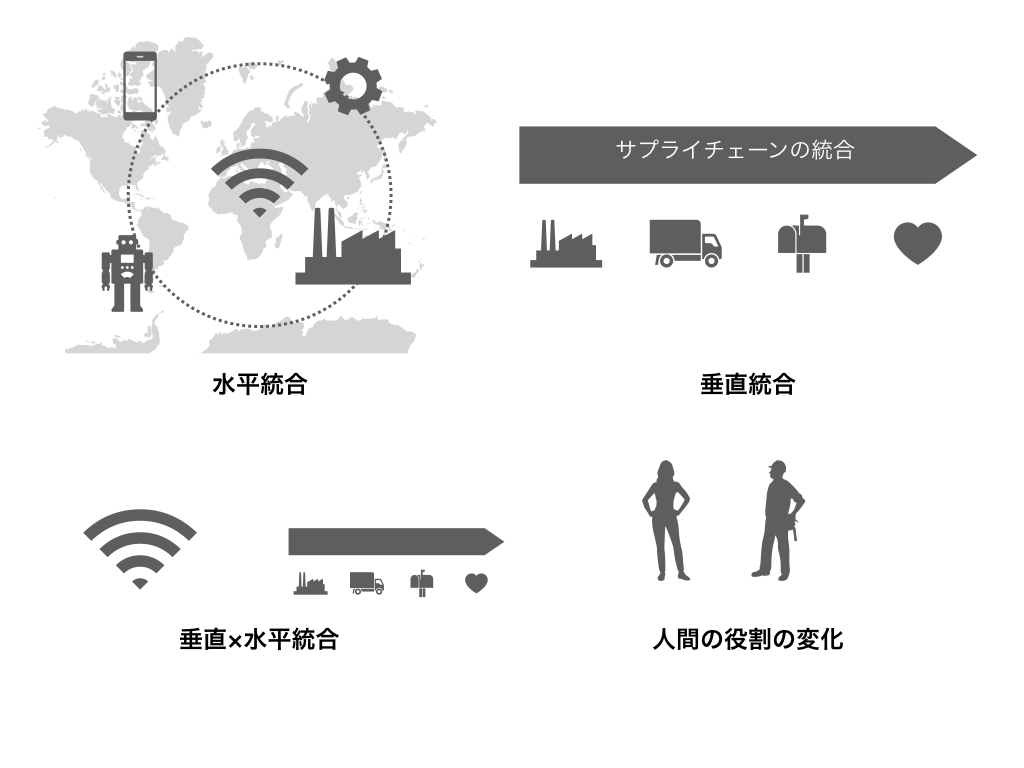

これまで歴史的に世界は3度の産業革命を経験してきました。 これら三度の産業革命に続いて、2011年にドイツでIndustory 4.0 という概念が発表されました。 その中身は下のような4つの側面を持っているといいます。

そして、これらが2035年を目標に着々と作業工程が組まれています。

1年遅れてアメリカでも同様の動きが見られました。 航空機のエンジンなどを製造するGEが、航空機のエンジンにセンサーを取り付けることで、 エンジンだけでなく航空産業全体の最適化を実現できると主張するIndustorial Internetの概念を発表しました。

スマートファクトリーとは?

おそらく本書では、IoT等によって製造業がサービス業へと変化したときの工場の姿を示しているんだと思います。 今回興味があるのは、IoTによるデータの分析関連の基盤ではなく、工場そのものなので、そちらにフォーカスしていきたいと思います。

スマートファクトリーの理想像

IoTの内容を踏まえると、スマートファクトリーとはこのような状態が想定されていると考えられます。

こんな感じで、いろいろなモノがネットワークにリアルタイムに接続し、分析にかけられていくことが想定されています。 この基盤はクラウドであったり、オンプレであったりはしますが、コンセプトは同じになります。

上の状態が一つの理想形であるのに対して、実際には様々な課題が山積みだったりします。 時間もコストも相当なものになると思いますし、大企業なら工場の数も多いのでなおさら大変になってきます。

長期的に、根気強く、理想形を念頭にその方向に改善していくことが重要ということになります。

よく言われるスマートファクトリーの中身

まあこんなもんでしょうか。

- モノへの接続

- 情報へのアクセス

- 経営の最適化

- 故障予測

全部が完璧にできているような企業は一部かと思いますが、少なくともこういった方向に進もうとしている感じはします。

機械と人間の棲み分け

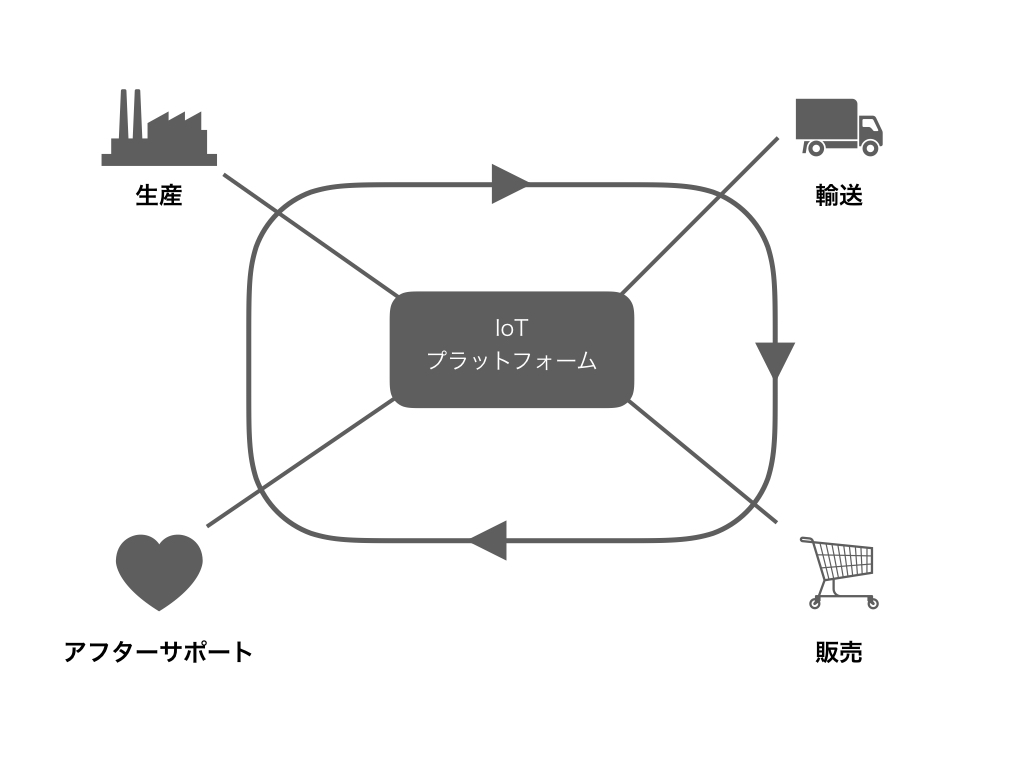

まず、サプライチェーン全体の理想像はこんな感じになるかと思います。

製造からアフターサービスまでがIoTプラットフォームに接続することで、製造業ではなくサービス業になることが可能になります。 工場に限らず、サプライチェーン全体を効率化することが求められ、オーダーメイド+アフターサービスがポイントになっているといえます。

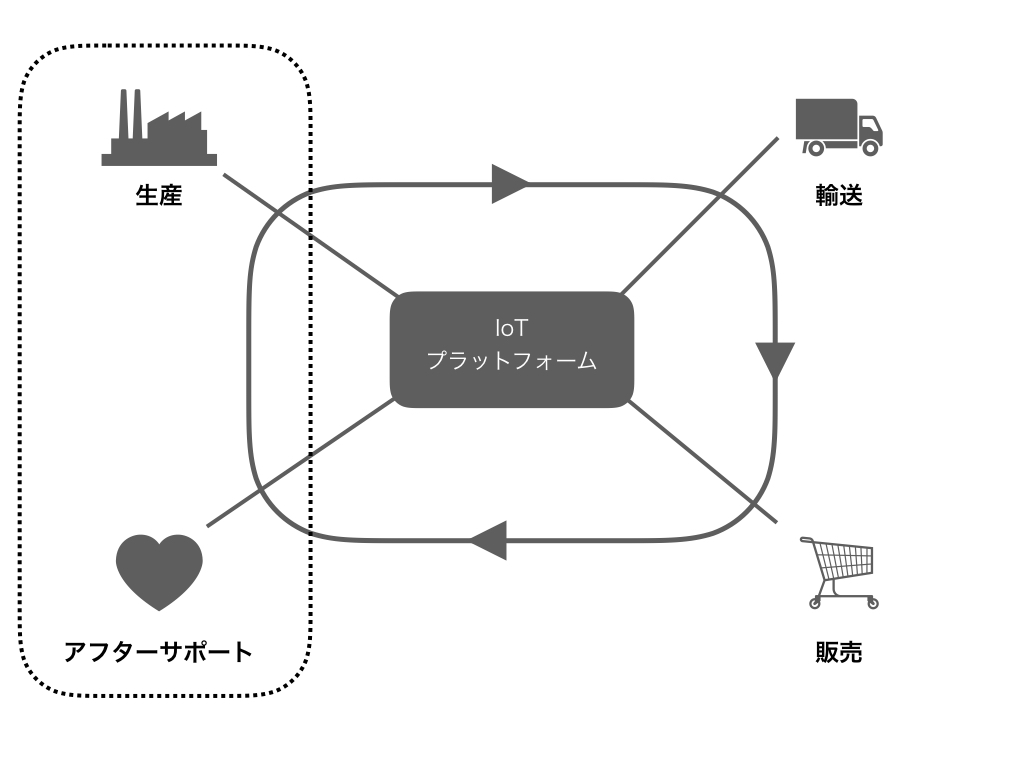

そのうち工場が担う部分はこんな感じ。

生産や一部アフターサポートに、これまでなかった輸送時や販売時のデータを活用することが有効活用されることが求められるようです。 上記のポイントをいかにして効率よく実現するかが、スマートファクトリーに求められる内容なのだと考えられます。

機械の在り方

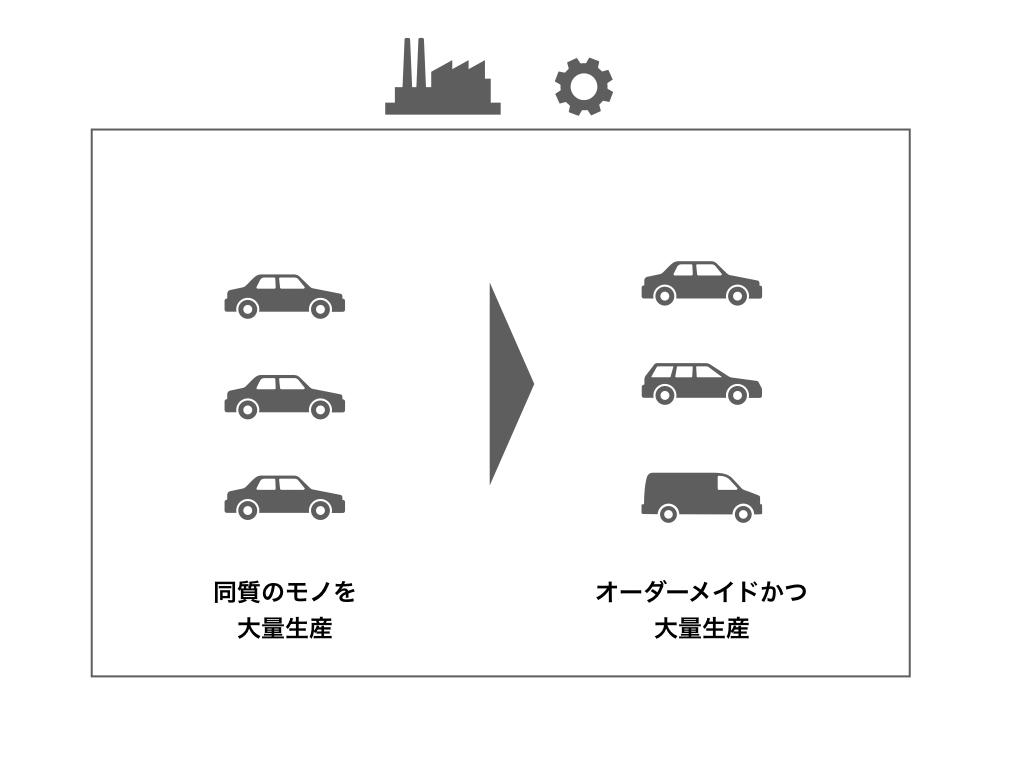

スマートファクトリー化によって、工場の自動化は大幅に進むと思われます。 ポイントになってくるのは、如何にして高速にオーダーメイドの注文に答えるかという点でしょうか。

同じものを大量に生産するのではなく、それぞれ別のモノを大量に生産するためには、工場機械を取り巻く環境がかなり高度化しないといけません。

人間の在り方

その一方で、需要に対して柔軟に対応するようになるため、これまで以上に柔軟で幅広い、あるいはこれまでなかった新しい業務が人間に求められるようになると考えられます。 おそらく、機械では対応できない、あるいは機械で自動化するには費用対効果に見合わない作業を人間が行うことになります。

ここでポイントになってくるのは、如何にして複雑な業務を効率化するかということでしょう。 実際の作業員の方が常に違うことをやらなければならないということは非常に高い能力を問われますが、一方でそこまでの技術者を十分に確保できるとは限りません。

そうなったときに、人間の作業を補助するARのような技術が必要になってくるのでしょう。

作業支援をすることで、人間の持つ能力に加えてコンピュータによる支援を得て、これまでできなかった複雑な作業が可能になるのではないでしょうか。 こうやって機械と人間の棲み分けが自ずとできてくるんでしょう。(知らんけど)

感想

IoTによってやってくるビジネスモデルから飛躍させてスマートファクトリーについて考えてみました。 確立された答えがあるわけではありませんが究極のゴールはある程度見えていて、そこに対してどこまで歩み寄るかは会社次第といったところでしょうか。

ちなみに今回読んだ本は、もう少しIoTによるビジネスモデルの変化について体系的に触れていますので、

- IoTの導入するときに気をつけなきゃいけないことは?

- IoTのマーケットって具体的にどういう構造になっているの?

- どういうプレーヤーがどういうポジションをとっているの?

ってことまで触れられています。 工業系の経営企画とかITコンサル向けの本だとは思いますが、それ以外の人でもわかるようになっていると思います。

これ関係でなにかやることがあるとは到底思えませんが(以前は機械やってたんですが、4力やった程度でその他は全くわからないので、、、)、もしあったらこの本の内容を思い出したいと思います。